2021/05/06

![]()

2021年5月の税務に関する税務スケジュールを分かりやすくまとめております。

4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

納付期限:5月10日

3月決算法人の確定申告

申告期限:5月31日

9月決算法人の中間申告

申告期限:5月31日

自動車税(種別割)の納付

納付期限:5月中において都道府県の条例で定める日

2021/04/16

![]()

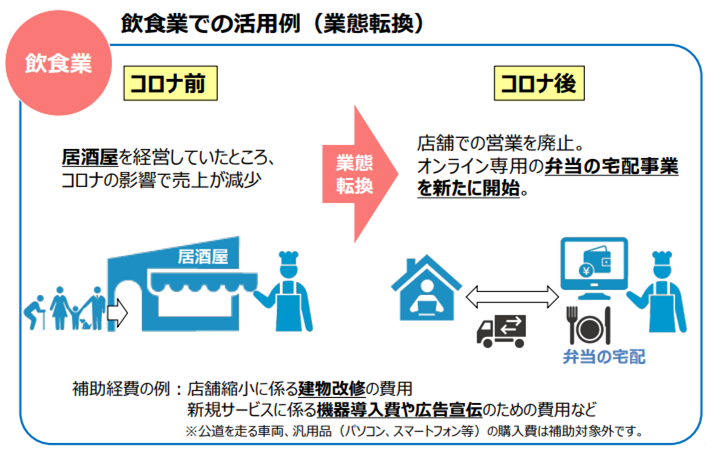

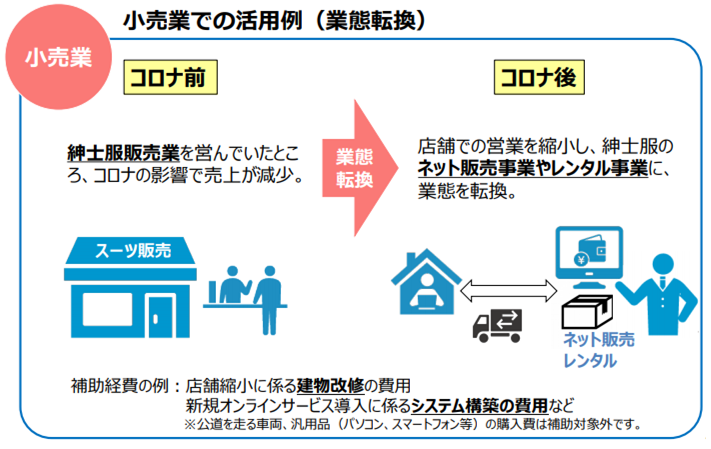

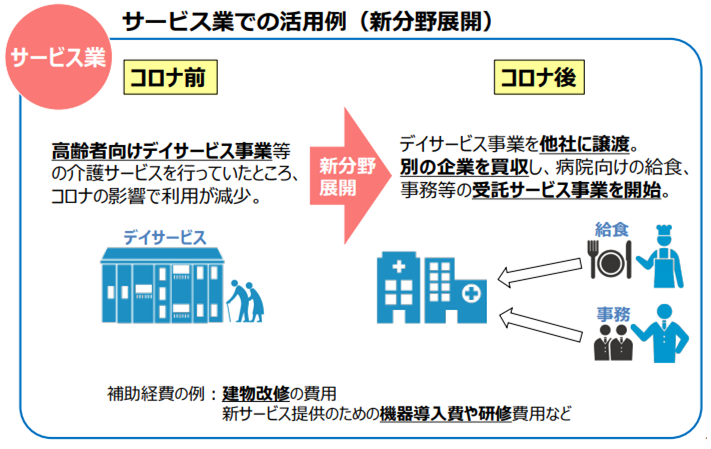

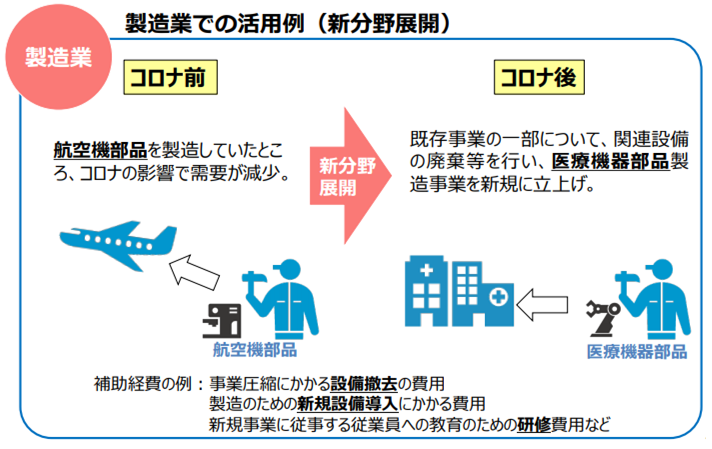

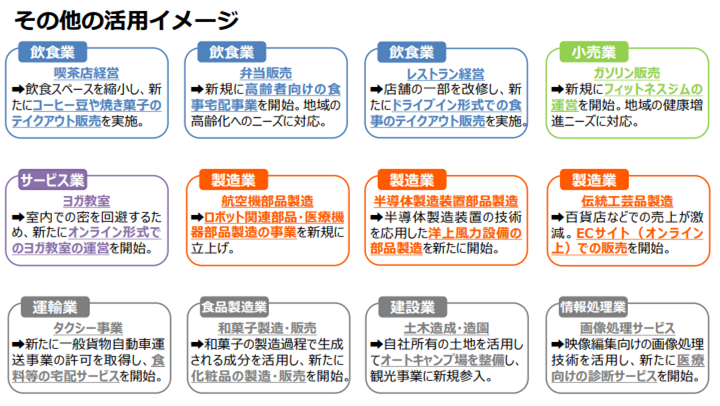

◆中小企業等事業再構築促進事業(事業再構築補助金)について

ポストコロナ・ウィズコロナの時代の経済社会の変化に対応するため、中小企業等の思い切った事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的とした事業です。

<対象>

新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する、以下の要件をすべて満たす中小企業等。

<主要申請要件>

1.申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前の同3か月

の合計売上高と比較して10%以上減少している。

2. 事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に

取り組む。※いづみ税理士事務所は認定経営革新等支援機関です

3.補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加、

又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加の達成。

※交付決定後、「事業化状況・知的財産権等報告書」による報告義務あり。(5年間)

<予算枠、補助額、補助率>※下記以外に中堅企業枠(通常枠・グローバルV字回復枠)があります。

|

|

補助額 |

補助率 |

|

中小企業 通常枠 |

100万円~6,000万円 |

2/3 |

|

中小企業 卒業枠* |

6,000万円超~1億円 |

2/3 |

*卒業枠:400社限定。事業計画期間内に、①組織再編、②新規設備投資、③グローバル展開のいずれかにより、

資本金又は従業員を増やし、中小企業者等から中堅・大企業等へ成長する事業者向けの特別枠。

※中小企業の範囲については、中小企業基本法と同様。

|

|

補助額(従業員数) |

補助率 |

|

緊急事態宣言特別枠 |

100万円~500万円(5人以下) |

中小企業3/4 中堅企業2/3 |

|

100万円~1,000万円(6~20人) |

||

|

100万円~1,500万円(21人以上) |

※主要申請要件1.~3.に加え、令和3年の国による緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急

の外出・移動の自粛等の影響を受けたことにより、令和3年1~3月のいずれかの月の売上高が対

前年または前々年の同月比で30%以上減少していること。

<活用イメージ> ※経済産業省HPより

※「取得財産を処分制限期間内に処分する場合は事務局の事前承認が必要」等、いくつかの遵守すべき事項があります。

< 編集後記 >

今回ご紹介した事業は、「経済産業省HP▶新型コロナウイルス感染症関連▶事業再構築補助金」にてご確認いただけます。

当該補助金の申請についてご検討される方は、当事務所担当者までご相談ください。

2021/04/16

![]()

2021年4月の税務に関する税務スケジュールを分かりやすくまとめております。

3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

納付期限:4月12日

令和2年分の所得税の確定申告

(1)申告期限・納付期限:4月15日

(2)振替納付:5月31日

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告期限・納付期限および振替納税をご利用されている方の振替日が延長されています。

令和2年分の消費税・地方消費税の確定申告(個人事業者)

(1)申告期限・納付期限:4月15日

(2)振替納付:5月24日

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告期限・納付期限および振替納税をご利用されている方の振替日が延長されています。

2月決算法人の確定申告

申告期限:4月30日

8月決算法人の中間申告

申告期限:4月30日

固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付

納付期限:4月中において市町村の条例で定める日

2021/03/10

![]()

❖ 緊急事態宣言の発令を受けた福岡市の支援策について

本年2月28日に緊急事態宣言が解除されたことに伴い、福岡県の緊急事態措置も2月28日迄に短縮されましたが、今回の緊急事態宣言の発令を受け、福岡市は売上が減少した事業者などに独自に給付金を支給するなど、新たな支援策を実施することを発表しています。

今月号の事務所通信では、これらの支援策からいくつかご紹介します。

(※事業によっては補正予算の成立を前提としており、内容等が変更になる場合があります。)

Ⅰ. 売上が減少した事業者への支援

緊急事態宣言に伴い、飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受け売上が減少した事業者のうち、国や県の一時金等の対象とならない事業者に対し、法人は15万円、個人事業者は10万円を上限に支援します。

● 対象事業者

国の「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」(以下「国の一時金」という。)や「福岡県感染拡大防止協力金」(以下「県の協力金」という。)の支払対象とならない事業者のうち、以下のいずれかに該当する事業者

⑴ 国の一時金の対象(※注)であり、2021年の1月から3月のいずれかの月の売上が2019年又は2020年の同月に

比べ30%以上50%未満減少したこと

⑵ 国の一時金の対象(※注)でなく、2021年の1月から3月のいずれかの月の売上が2019年又は2020年の同月に

比べ50%以上減少したこと

※注)国の一時金の対象とは、緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域(以下「宣言地域」という。)の飲食店と直接・間接の取引がある、又は、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けた事業者のことをいいます。

● 支援内容

法人:上限15万円

個人事業者:上限10万円

※法人又は個人事業者につき、受給は1回とします。

● スケジュール

申請受付開始:令和3年3月10日(水)※オンライン申請は、3月中旬から下旬に受付開始予定です。

支給開始(予定):令和3年3月中旬以降

申請締切(予定):令和3年6月14日(月)

Ⅱ. 感染症対応シティ促進事業(中小企業等の感染症対策強化)

市民に商品販売やサービス提供を行う来店型の施設等を対象に、感染症対策強化の取り組みにかかる物品・サービス導入経費や工事経費の3分の2、上限60万円(うち、物品・サービス導入経費は上限20万)を支援します。

● 対象事業者

以下の要件を満たす事業者が対象となります。

⑴ 来店型の施設・店舗等を福岡市内に有する中小企業・小規模事業者等。

⑵ 申請日時点で福岡市内に店舗施設等を運営・営業している者。

⑶ 市税に係る徴収金に滞納がない者。又は市税の徴収猶予の特例制度等の対象となる者。

⑷ 新型コロナウイルス感染症にかかる各種業界別ガイドラインを遵守し、感染症対策を行っている者。など

● 支援内容

新型コロナウイルス感染症にかかる各種業界別ガイドライン等に示す感染症対策強化に資する工事や物品・サービス導入に必要な経費の3分の2、上限60万円(うち、物品・サービス導入経費は上限20万円)を支援します。

① 工事経費

・客席用間仕切板の設置、自動水栓の設置、換気機能を搭載したエアコンの設置

・非接触型センサー付きトイレへの改修、三密を避けることを目的としたレイアウト変更、テイクアウト専用カウンターへの改修など

(※市内の施工業者による施工に限ります。)

② 物品・サービス導入経費

・空気清浄機(HEPAフィルタによるもの)、換気に資するサーキュレーター、サーモカメラ

・実際の来店時において感染症対策強化に資するデジタル対応ツール(キャッシュレス決済サービス等)など

(※マスクや消毒液等の消耗品は対象外となります。)

● 申請手続き

1事業者につき、申請は原則1回まで

● 申請期間

令和3年3月10日(水)から令和3年6月30日(水)まで

※工事経費は、交付決定後に着手するものが対象となります。

※物品・サービス導入経費については、令和3年2月25日(木)以降に購入したものが対象になります。

❖❖❖ 消費税の総額表示について ❖❖❖

★令和3年4月1日より、 税込価格の表示(総額表示) が必要になります!

・事業者が消費者に対して行う価格表示が対象です。

・店頭の値札・棚札などのほか、チラシ、カタログ、広告など、どのような表示媒体でも、対象となります。

|

◇ 総額表示に《該当する》価格表示の例 |

◇ 総額表示に《該当しない》価格表示の例 |

|

・10,780円 ・10,780円(税込) ・10,780円(うち税980円) ・10,780円(税抜価格9,800円) ・10,780円(税抜価格9,800円、税980円) ・9,800円(税込価格10,780円)

*税込価格が明瞭に表示されていれば、消費税額や税抜価格を併せて表示することも可能です。 |

・9,800円(税抜) ・9,800円(本体価格) ・9,800円+税

*平成25年10月に施工された消費税転嫁対策特別措置法により、令和3年3月31日までは上記のような価格表示も認められていますが、令和3年4月1日以後は、総額表示が必要になります。 |

◆編集後記◆

今回ご紹介した支援策を含め、令和3年1月の緊急事態宣言の発令を受けた福岡市独自の支援策については、

福岡市のHP(https://www.city.fukuoka.lg.jp/shicho/koho/kinkyu202101.html)でもご確認頂けます。

当該支援策の適用を検討される方は、当事務所担当者までご相談ください。

2021/02/25

![]()

2021年3月の税務に関する税務スケジュールを分かりやすくまとめております。

令和2年分所得税の確定申告

(1)申告期間:2月16日から4月15日まで

(2)納付期限:4月15日

※緊急事態宣言の期間が令和2年分所得税の確定申告期間と重なることを踏まえ、申告期限・納付期限について、全国一律で令和3年4月15日まで延長されています。

所得税確定損失申告書の提出期限

提出期限:3月15日

令和2年分所得税の総収入金額報告書の提出

提出期限:3月15日

確定申告税額の延納の届出書の提出

(1)申請期限:3月15日

(2)延納期限:5月31日

個人の青色申告の承認申請

申請期限:3月15日(1月16日以降新たに業務を開始した場合には、その業務開始の日から2か月以内)

令和2年分贈与税の申告

申告期限:2月1日から4月15日まで

※緊急事態宣言の期間が令和2年分所得税の確定申告期間と重なることを踏まえ、申告期限・納付期限について、全国一律で令和3年4月15日まで延長されています。

個人の道府県民税・市町村民税・事業税及び事業所税の申告

申告期限:3月15日

2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

納付期限:3月10日

個人事業者の令和2年分の消費税・地方消費税の確定申告

申告期限:4月15日

※緊急事態宣言の期間が令和2年分所得税の確定申告期間と重なることを踏まえ、申告期限・納付期限について、全国一律で令和3年4月15日まで延長されています。

1月決算法人の確定申告

申告期限:3月31日

7月決算法人の中間申告

申告期限:3月31日