2021/02/15

![]()

ひとり親控除及び寡婦(寡夫)控除に関する改正

1.ひとり親控除

これまでの寡婦(寡夫)控除は、配偶者と離婚や死別をした人、つまり婚姻歴がある人を対象にしたものでした。そのため婚姻歴があれば控除が受けられ、婚姻歴がなければ控除が受けられないという不平等が生じていました。

そこで、2020年分からは「ひとり親控除」という控除が創設され、シングルマザーまたはシングルファーザーであれば、婚姻歴があってもなくても35万円の控除が受けられるようになりました。

ひとり親控除が受けられる要件は次のようになっています。

①その人と生計を一にする子(注1)を有すること。

②合計所得金額が500万円以下であること。

③その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人(注2)がいないこと。

(注)1 その人と生計を一にする子とは、他の人の同一生計配偶者又は扶養親族とされている人以外で、その年分の総所得金額等の額が48万円以下の子をいいます。

2 住民票に「妻(未届)」「夫(未届)」と記載がある人は控除を受けることができません。

2.寡婦(寡夫)控除の見直し

寡婦の要件について、①扶養親族がいる②合計所得金額が500万円以下である③その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないことというように、これまでの①の要件に②③の要件を追加した上で、寡婦(寡夫)控除をひとり親に該当しない寡婦に係る寡婦控除に改組されました。

また、「特別の寡婦」に該当する場合の寡婦控除の特例が廃止されました。

3.適用判定のフロー図

※国税庁のHPより

4.まとめ

2020年分の確定申告から「ひとり親控除」が新設されて、寡婦控除は範囲が縮小され寡夫控除はなくなります。これまで寡婦(特別の寡婦ではない)として寡婦控除を受けていた人で所得が500万円を超える人は控除が受けられなくなります。また、事実婚の状態にある人はいずれの控除も受けることができません。

2021/02/01

![]()

2021年2月の税務に関する税務スケジュールを分かりやすくまとめております。

1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

納期限:令和3年2月10日(水)

12月決算法人の確定申告

申告期限:令和3年3月1日(月)

6月決算法人の中間申告

申告期限:令和3年3月1日(月)

令和2年分贈与税の申告

申告時期:令和3年2月1日(月)~3月15日(月)

令和2年分所得税の確定申告

申告時期:令和3年2月16日(火)~3月15日(月)

固定資産税(都市計画税)の納付(第4期分)

納期限:2月中の市町村の条例で定める日

2021/01/15

![]()

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

さて、2021年度の税制改正大綱が公表されました。今回の改正では、新型コロナウイルスで打撃を受けた企業や個人の負担を和らげるための措置や特例の創設・延長等、さまざまな改正案が提出されています。その中でも身近な改正案をご紹介します。

◆2021年度税制改正大綱

Ⅰ.住宅ローン控除の特例の延長等

消費税率10%引上げに伴う反動減対策の上乗せ措置である控除期間13年間の特例措置の適用期限を延長し、令和4年末までの入居者を対象とするとともに、この延長した部分に限り、合計所得金額 1,000万円以下の者について床面積要件を40 ㎡以上に緩和されます。

ただ、今後の留意点として、住宅ローン控除の控除率(1%)を下回る借入金利で住宅ローンを借り入れているケースが多く、その場合、毎年の住宅ローン控除額が住宅ローン支払利息額を上回っていること等が問題視されています。

例)住宅取得のため3,000万円を金利0.8%で借り入れた場合

住宅ローン支払利息 3,000万円×0.8%=24万円

住宅ローン控除 3,000万円× 1%=30万円

→ 支払った利息よりも6万円多く税額控除されている。

この点につき、令和4年度税制改正において控除額や控除率の在り方を見直すと言及されています。

Ⅱ.土地に係る固定資産税等の負担調整措置

令和3年度は、3年に一度の固定資産税の評価替えの基準年度にあたるため、本来であれば適正な時価に見直しがされ、固定資産税が課税されることになります。しかし、コロナの影響を鑑みて、宅地等及び農地の負担調整措置(固定資産税等の負担が急激に増えないよう課税標準額を段階的に引き上げる仕組み)について、令和3年度から令和5年度までの間、現行の負担調整措置の仕組みを継続し、その上で、令和3年度に限り、負担調整措置等により税額が増加する土地について、前年度の税額に据え置く特別な措置が講じられます。

Ⅲ.中小企業の所得拡大促進税制の見直し

中小企業における所得拡大促進税制について、給与等の支給額の増加割合の判定が継続雇用者(前期及び当期に渡り給与等の支給を受ける一定の者)への給与等の支給額から、雇用者全体の給与等支給額に着目した要件に見直され、その適用期限が2年間延長されます。

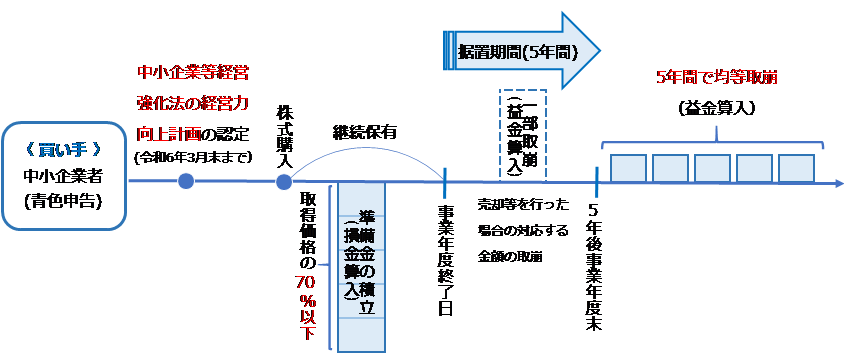

Ⅳ.中小企業の経営資源の集約化に資する税制

M&A(企業の合併買収)に関する経営力向上計画の認定を受けた中小企業者が、中小企業者の株式の取得後に簿外債務、偶発債務等が顕在化するリスクに備えるため、準備金を積み立てたときは、損金算入が認められます。さらに、M&A後の積極的な投資や雇用の確保を促す観点から、同計画に必要な事項を記載して認定を受けた中小企業者は、所得拡大促進税制の上乗せ要件に必要な計画の認定も不要となります。

上記以外の改正点については、必要に応じて来月号以降でご紹介して参ります。

なお、今後の国会における審議の過程において、項目の修正・削除・追加などが行われる可能性がありますのでご留意ください。

ご不明な点がございましたら、当事務所担当者までお問い合わせください。

2021/01/05

![]()

2021年1月の税務に関する税務スケジュールを分かりやすくまとめております。

2020/12/10

![]()

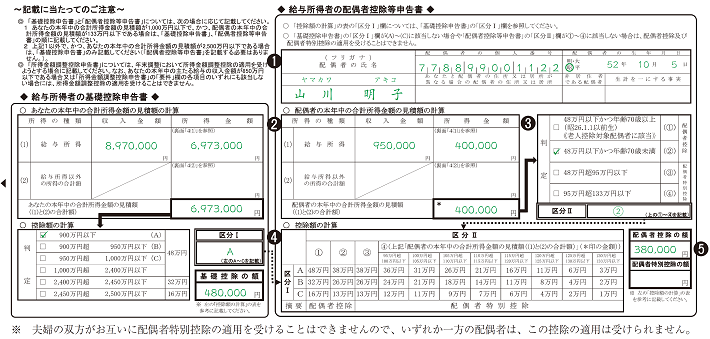

❖令和2年分 給与所得者の基礎控除申告書・配偶者控除等申告書の書き方について

令和2年の年末調整から、『給与所得者の基礎控除申告書 (兼) 給与所得者の配偶者控除等申告書 (兼) 所得金額調整控除申告書』という新たな書類が加わりました。これは従来の「配偶者控除等申告書」に、「基礎控除申告書」・「所得金額調整控除申告書」が追加されたものです。

今月号の事務所通信では、これらの申告書のうち、「基礎控除申告書」及び「配偶者控除等申告書」の書き方についてご紹介します。

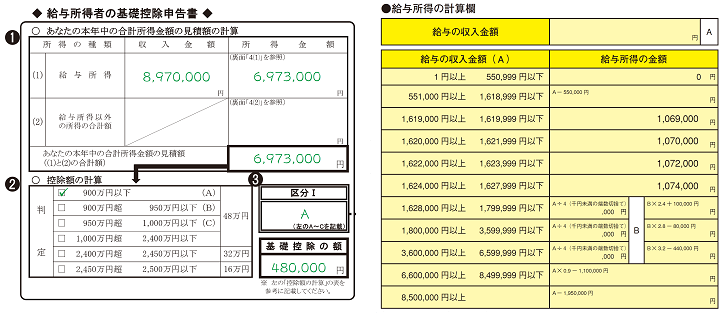

Ⅰ. 給与所得者の基礎控除申告書の記入(*ほとんどの方が記入)

令和2年から「基礎控除額」が改正され、合計所得金額(見積額)が2,500万円を超える所得者については基礎控除の適用を受けることができない、とされました。

つまり、令和2年中の合計所得金額(見積額)が2,500万円以下ならば基礎控除の対象となり、給与所得者のほとんどの方が提出(記入)の対象になります。

(出典:国税庁「《記載例》令和2年分基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」より抜粋)

❶〈あなたの本年中の合計所得金額の見積額の計算〉欄の記入について

⑴ 直近の給与支払明細書などを参考にして、「給与の収入金額」(給与や賞与を合計した税引前の年収)の見積額を、〈収入金額〉欄に記入します。

⑵ 申告書【裏面】の【給与所得の金額の計算方法】を参考にして、「給与所得の金額」を計算、〈所得金額〉欄に記入します。

⑶ 給与所得以外の所得がある場合には、その合計額を〈給与所得以外の所得の合計額〉欄に記入します。

(*例えば「公的年金等」は、「給与所得以外の所得の合計額」に含めて計算します。)

❷〈控除額の計算〉欄の記入について

❶で計算した「合計所得金額の見積額」を基に「判定」欄の該当箇所に✓を付け、その判定結果に対応する控除額(48万円/32万円/16万円)を「基礎控除の額」欄に記入して、完成です。

※「配偶者控除」又は「配偶者特別控除」の適用を受けようとする方は、〈控除額の計算〉の「判定」欄の判定結果に対応する記号(A)~(C)を「区分Ⅰ」欄に記入します。

Ⅱ. 給与所得者の配偶者控除等申告書の記入(*該当する方のみ記入)

①あなたの本年中の合計所得金額(見積額)が1,000万円以下であり、かつ ②配偶者の合計所得の見積額が133万円以下(給与所得だけの場合は、給与の収入金額が2,015,999円以下)である場合に、「配偶者控除」(もしくは「配偶者特別控除」)の適用を受けることができます。

(出典:国税庁「《記載例》令和2年分基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」より抜粋)

❶ 一定の要件の下、個人番号の記入を要しない場合があります。給与の支払者に確認してください。

❷ 「Ⅰ.給与所得者の基礎控除申告書の記入」の❶を参考に、配偶者の合計所得金額を計算、記入します。

❸ 「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額の計算」(❷)で計算した合計額 及び 配偶者の生年月日を基に、「判定」欄の該当箇所に✓を付け、判定結果に対応する記号(①~④)を「区分Ⅱ」欄に記入します。

❹ 「控除額の計算」の表に、「区分Ⅰ」の判定結果(A~C)と「区分Ⅱ」の判定結果(①~④)を当てはめ、「配偶者控除額」又は「配偶者特別控除額」を求めます。

❺ 「区分Ⅱ」が①又は②の場合は「配偶者控除の額」欄に、③又は④の場合は「配偶者特別控除の額」欄に❹の表で求めた配偶者控除額又は配偶者特別控除額を記入して、完成です。

Ⅲ.所得金額調整控除申告書の対象者について(*該当する方のみ記入)

令和2年から新設された「所得金額調整控除」は、①その年の給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者で、かつ②(イ)本人が特別障害者に該当する者(ロ)年齢23歳未満の扶養親族を有する者(ハ)特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する者のいずれかに該当する方が対象になります。

(該当する方以外は、記入する必要はありません。)