2020/04/10

![]()

❖新型コロナウィルス感染症対策の支援制度について

現在、猛威を振るっている新型コロナウイルスですが、国や政府系金融機関は新型コロナウイルスで影響を受けている事業者に対して、各種支援制度を講じています。

今月号の事務所通信では、この支援制度のうち「雇用調整助成金」の特例について紹介します。

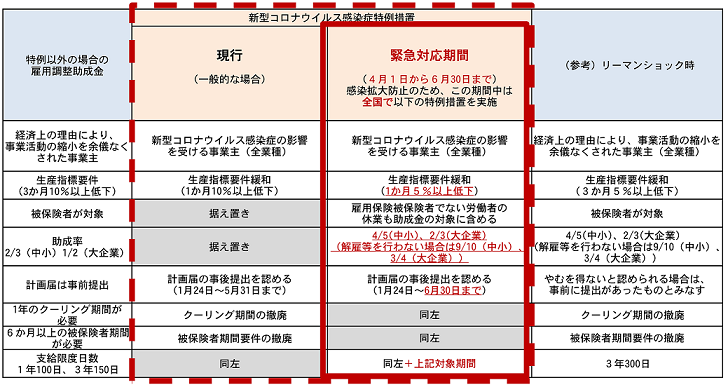

●「雇用調整助成金」の特例について

「雇用調整助成金」とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成する制度です。

今回、この「雇用調整助成金」につき、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ「特例措置」が講じられています。

❶特例の対象となる事業主

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主

※日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や、部品の調達・供給等の停滞の影響を受ける製造業なども幅広く

特例措置の対象となります。

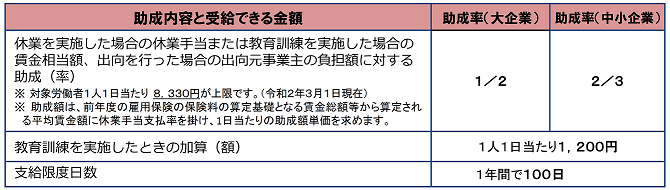

❷助成内容(通常時)

(出典:厚生労働省パンフレット「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を追加実施します」)

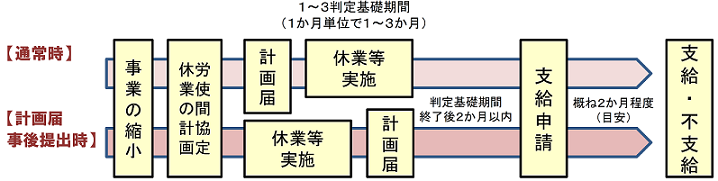

❸受給手続き

◇ 事業主が指定した1年間の対象期間について、実際に休業を行う判定基礎期間(※)ごとに計画届を提出する

ことが必要です。

(※計画や支給申請の単位となる期間で、賃金締め切り期間と同じです。)

◇ 事後提出する休業等については、1度にまとめて提出してください。

◇ 事後提出しない休業等については、初回の計画届を、雇用調整を開始する日の2週間前をめどに、2回目以降

については、雇用調整を開始する日の前日までに提出してください。

(最大で3判定基礎期間分の手続きを同時に行うことができます。)

◇ 事後提出しない休業等の場合の支給申請期間は判定基礎期間終了後、2か月以内です。

❹支給までの流れ

(出典:厚生労働省パンフレット「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を追加実施します」)

❺初回の計画届時に必要な書類(休業の場合)※教育訓練、出向の場合は労働局にご確認ください。

1) 休業等実施計画届:休業予定日、規模等を記載。

2) 事業活動の状況に関する申出書(新型コロナウイルス感染症関係用):事業縮小の状況を記載。

3)【添付】労使協定書:労使協定書、労働者代表確認書類

4)【添付】事務所の状況に関する書類:生産指標(売上高等)の分かる書類、所定労働日等の分かる書類 等

❻現行の特例措置と特例措置の拡大(※予定)

(出典:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置の拡大」)

(出典:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置の拡大」)

※令和2年4月1日からの「特例措置の拡大」については、厚生労働省が政府としての方針を先行して表明したものです。

正式な内容については、後日、厚生労働省HP内の雇用調整助成金のページにて発表されるとのことです。

************************************************************************************

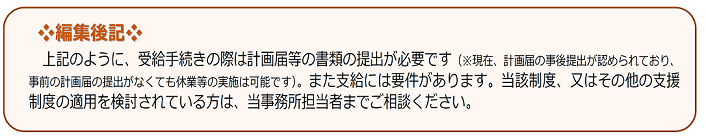

※福岡市の支援内容をまとめたチラシです(令和2年3月23日更新)。ご活用ください。

2020/04/01

![]()

2020年4月の税務に関する税務スケジュールを分かりやすくまとめております。

3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

納付期限:4月10日

令和元年分の所得税の確定申告

(1)申告期限・納付期限:4月16日

(2)振替納付:5月15日

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告期限・納付期限および振替納税をご利用されている方の振替日が延長されています。

令和元年分の消費税・地方消費税の確定申告(個人事業者)

(1)申告期限・納付期限:4月16日

(2)振替納付:5月19日

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告期限・納付期限および振替納税をご利用されている方の振替日が延長されています。

2月決算法人の確定申告

申告期限:4月30日

8月決算法人の中間申告

申告期限:4月30日

固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付

納付期限:4月中において市町村の条例で定める日

2020/03/10

![]()

令和2年分からの年末調整に影響する税制改正

平成30年度税制改正大綱により2020年1月から源泉所得税の改正が行われており、これにより2020年度の年末調整において、一部手続きに影響がでることとなりました。確定申告の時期に年末調整の話は早いような気もしますが、説明させていただきます。

1.給与所得控除の引き下げ

給与所得控除の額が、2020年度より一律10万円引き下げられることになりました。

また、控除の要件である「給与等の収入金額」の上限が「年収1,000万円」から「年収850万円」となります。同時に給与所得控除の上限も220万円から195万円と変更されるため、年収850万円を超えると10万円以上の引き下げとなります。

|

給与等の収入金額(年収) |

給与所得控除額 |

|

|

2017年度~2019年度分まで |

2020年度分以降 |

|

|

162.5万円以下 |

65万円 |

55万円 |

|

162.5万円超180万円以下 |

収入金額×40% |

収入金額×40%-10万円 |

|

180万円超360万円以下 |

収入金額×30%+18万円 |

収入金額×30%+8万円 |

|

360万円超660万円以下 |

収入金額×20%+54万円 |

収入金額×20%+44万円 |

|

660万円超850万円以下 |

収入金額×10%+120万円 |

収入金額×10%+110万円 |

|

850万円超1000万円以下 |

195万円(上限) |

|

|

1000万円超 |

220万円(上限) |

|

2.基礎控除の引き上げ

これまでは基礎控除に対して適用要件がなく、一律38万円が控除されていました。しかし今回の改正に伴い、下表のように基礎控除にも適用要件が設定された上で、基礎控除の額が最大48万円に引き上げられることになりました。これに伴い住民税の基礎控除の額にも変更が生じることとなります。

|

合計所得金額 |

基礎控除の額 |

|

|

2019年度分 |

2020年度以降分 |

|

|

2,400万円以下 |

38万円(33万円) |

48万円(43万円) |

|

2,400万円超2,450万円以下 |

32万円(29万円) |

|

|

2,450万円超2,500万円以下 |

16万円(15万円) |

|

|

2,500万円超 |

― |

|

※()内は、住民税の計算で使用される基礎控除の額

3.所得税額調整控除

所得税額調整控除とは、税制改正で年収850万円を超えると所得税が増税になることを受け、介護や子育て世代の負担が増えないように新設されたものです。

制度内容としては、給与等の収入金額が850万円を超える人で、次のいずれかに該当する場合には、給与等の収入金額(給与等の収入金額が1,000万円を超える場合には1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額をその年分の給与所得の金額から控除するというものです。

①特別障害者に該当するもの

②年齢23歳未満の扶養親族を有するもの

③特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有するもの

4.まとめ

今回の税制改正では、給与所得控除額の引き下げと基礎控除額の引き上げによる影響は給与等の収入金額(年収)が850万円以下の人であれば、給与所得控除額と基礎控除額の増減がプラスマイナス0になるので所得税に影響しませんが、給与等の収入金額(年収)が850万円超の人になると実質的に増税になります。

2020/03/03

![]()

2020年3月の税務に関する税務スケジュールを分かりやすくまとめております。

令和1年分所得税の確定申告

(1)申告期間:2月17日から4月16日まで

(2)納期限:4月16日

所得税確定損失申告書の提出期限

提出期限:3月16日

令和1年分所得税の総収入金額報告書の提出

提出期限:3月16日

確定申告税額の延納の届出書の提出

(1)申請期限:3月16日

(2)延納期限:5月31日

個人の青色申告の承認申請

申請期限:3月16日(1月16日以降新たに業務を開始した場合には、その業務開始の日から2か月以内)

令和1年分贈与税の申告

申告期限:2月3日から4月16日まで

個人の道府県民税・市町村民税・事業税及び事業所税の申告

申告期限:3月16日

2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

納期限:3月10日

個人事業者の令和1年分の消費税・地方消費税の確定申告

申告期限:4月16日

1月決算法人の確定申告

申告期限:3月31日

7月決算法人の中間申告

申告期限:3月31日

2020/02/10

![]()

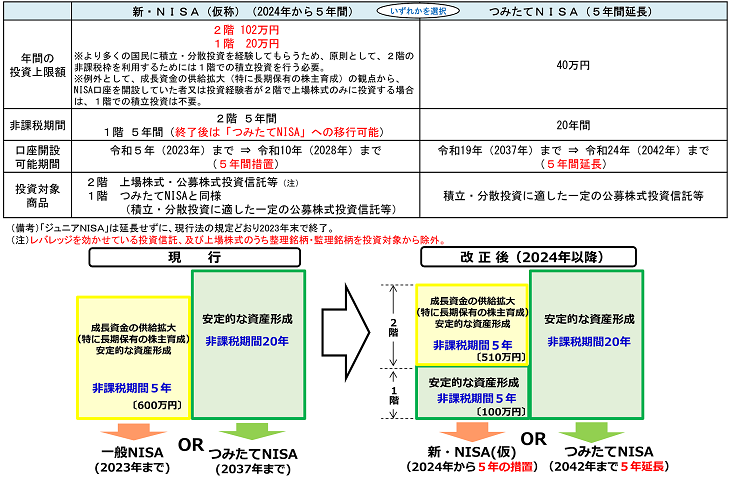

❖2020年税制改正で「NISA(ニーサ)」が拡充されました!

2019年12月、政府与党は「2020年度税制改正大綱」を決定しました。今回の改正では少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」が見直されています。

今月の事務所通信では、この「NISA(ニーサ)」についてご紹介します。

●「NISA(ニーサ)」とは?

「NISA(少額投資非課税制度)」とは、2014年1月にスタートした、個人投資家のための税制優遇制度です。通常、株式や投資信託などから得られた配当や譲渡益は、所得税や住民税の課税対象となります。NISAは、毎年一定の新規購入分を対象に、その配当や譲渡益を最長5年間、非課税にする制度です。

また、2016年4月からはこれまでのNISAに加え「ジュニアNISA」、さらに2018年1月からは、「つみたてNISA」という新たな制度が開始されました。「NISA」と「つみたてNISA」は選択制で、同じ年に二つの制度を利用することはできません。

●改正の概要について

❶ NISA(新NISAの創設)

非課税期間5年間の「NISA」については、リスクの低い投資商品に限定した積立枠(1階)と、従来通り上場株式などにも投資できる枠を設けた2階建ての制度に見直したうえで、口座開設可能期間を5年延長します。投資対象商品については、1階部分は「つみたてNISA」と同様とし、2階部分は、現行の「NISA」から安定的な資産形成に不向きな一部商品を除くこととします。

❷ つみたてNISA

非課税期間20年間の現行の「つみたてNISA」については、口座開設可能期間を5年延長します。

❸ ジュニアNISA

「ジュニアNISA」については延長せずに、新規の口座開設を2023年までとします。

(出典:金融庁「令和2年度税制改正について」より)

◆NISAのデメリットについて

NISAには、運用益に係る所得税や住民税が非課税になるというメリットがありますが、投資商品である以上デメリットもあります。運用には注意する点もあります。

① 損益通算できない(ほかの一般口座や特定口座で発生した損益と通算することはできません。)

② 繰越控除できない(ほかの一般口座や特定口座と違い、確定申告による損失繰越の制度が適用されません。)

③ 元本割れの可能性がある