2016/11/10

税務通信11月号

![]()

マイナンバー、現在の各種取扱いについて

平成27年10月5日から個人番号(マイナンバー)及び法人番号が順次通知され,平成28年1月

1日から社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が利用開始されています。

これからいよいよ各種申告書などにマイナンバーの記載が本格化します。そこで今回は、その

記載に関する事項についていくつかご紹介したいと思います。

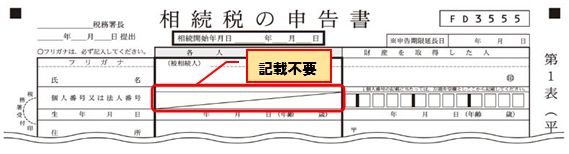

1.相続税申告書

マイナンバー制度の導入により,平成28年1月1日以降に相続又は遺贈により取得する財産に

係る相続税申告書に,被相続人の個人番号を記載する必要があるとしていました。

しかし、今年10月以降に提出する相続税申告書については,被相続人に係る個人番号を記

載不要とする取扱いに変更となりました。

なお、既に税務署に提出済みの相続税申告書に記載された被相続人の個人番号について

は,税務署側でマスキング対応を行うので,納税者があらためて相続税申告書の新様式で再提

出する必要はありません。

2.外国人留学生

3ヶ月を超えて在留する日本国内に住所を有している外国人については原則的に、住民基本

台帳に登録され、日本人と同様にマイナンバーが付番されるため,外国人留学生をアルバイトで

雇う場合などには,源泉徴収事務等のためにマイナンバーの収集義務が生じますので、忘れず

に収集しましょう。

3.ワンストップ特例(ふるさと納税)

平成28年分の所得税の確定申告から個人番号の記載と本人確認書類の添付が義務付けら

れるため,ふるさと納税のワンストップ特例の適用者も自治体に対して個人番号等を提出する手

間が増えることとなりました。

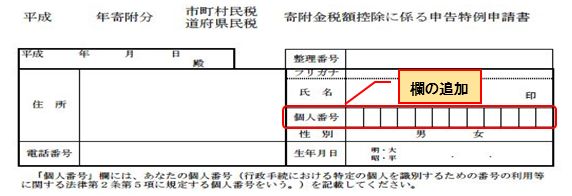

今年1月からはワンストップ特例申請書にマイナンバーの記載欄が追加され,併せて番号確認

及び本人確認をする書類・カードのコピーを添付することとなっております。自治体がそれぞれ番

号確認等をするため,ふるさと納税を行う自治体全てに対してこの手続を行わなければなりませ

ん。

4.提供拒否と記録の保存

支払調書に関しても,マイナンバーの記載が必要となります。しかし、相手から提供を拒否され

る場合や,連絡が取れない場合もでてくると思われます。

・マイナンバーの提供を受けられない場合

①取引相手に法定調書へのマイナンバーの記載が義務であることを伝える

②それでも提供を受けられない場合には,提供を求めた経過等を記録,保存する

なお、マイナンバーの提供拒否は,基本的に会社の責任ではないことからも,記録すべき経過

等については,記録を求めた日にちや,文書等で求めたのであればその写しなど,ある程度の情

報を保存しておけばよいこととなっております。